昨今は読書から情報を得るより、ネットから情報を得る機会が増えました。

読書からの情報とネットからの情報の大きな違いは、その信ぴょう性ではないでしょうか?

元伊藤忠商事社長 丹羽宇一郎さんの「死ぬほど読書」でもそのことに触れられていました。

「新型コロナウィルス」に関する情報でも、たくさんのデマが流されています。

またデマを安易に拡散することにより、人が死ぬこともあります。

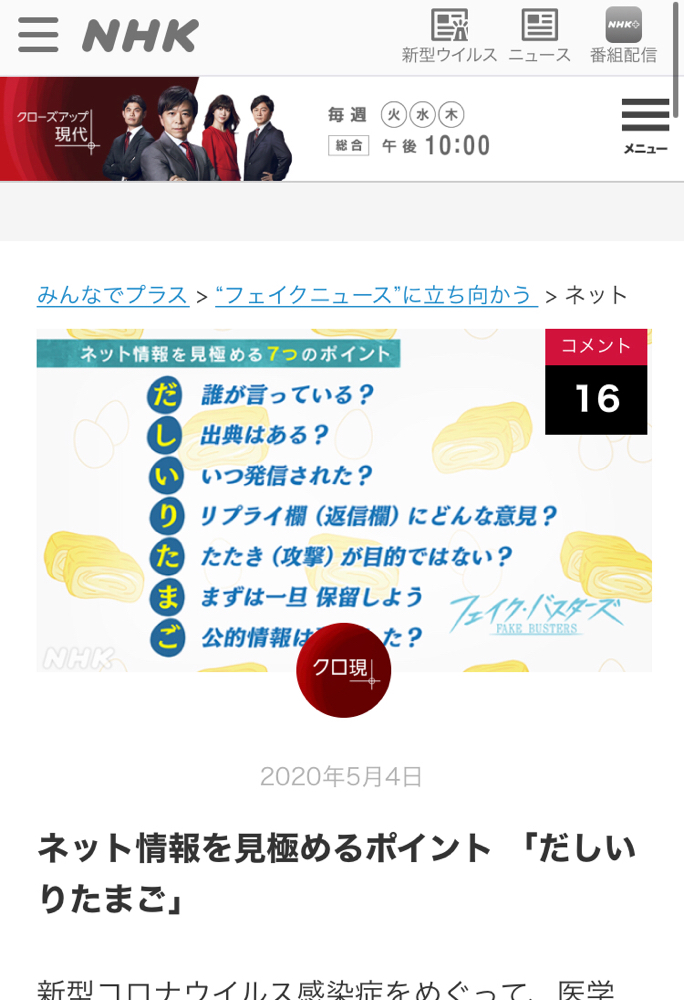

そこで、NHKでは【新型コロナウィルス】「ネット情報を見極める7つのポイント」として、

頭文字をとって「だしいりたまご」が紹介されていました。

【新型コロナウィルス】とありますが、他の情報についても同じような対応が必要です。

ネットの情報を鵜呑みにするのではなく、冷静にこういったフィルターにかけることが大事だと思いました。

「だ」誰が言っている?

発信者は本当に専門家なのか?

医師でも診療科によって専門性が明確に分かれる。

「し」出典はあるか?

専門家でも間違えることはある。

出典は何か? エビデンスはあるのか?

出典がなければ、正しいのかどうかを他の専門家が検証することができない。

あくまで個人的な意見にすぎないと考えることも必要。

「い」いつ発信された?

時間が経って、研究が進み、「実は間違いだった」と分かることがある。

その都度、その情報がいつ発信されたものなのかを確認しよう。

「り」リプライ欄(返信欄)にどんな意見?

他の人がどういう理解を示しているか?反対意見も確認。

リプライ欄で専門家がデマを否定していることもある。

「た」たたき(攻撃)が目的ではないか?

自分が「あまり好きでない」と思っていた人が批判を浴びていると、

その情報が正しいかどうかを判断することより、

「拡散したい気持ち」を優先しがち。

その心理がデマの拡散につながることがある。

拡散する前にもう一度考える。

根拠不明確なこともある。

「ま」まずは一旦保留しよう。

すぐに反応しない。(友達に教えたり、リツイートしたり、行動を起こすのを保留する)

時間が経つとすぐに評価が変わるかもしれない。

すぐに判断を求めない。

「ご」公的情報は確認した?

多くの専門家が合意したものか?

自分で正しいかどうか?裏をとるのは難しい場合がある。

多くの専門家が合意する公的な情報を参考にするのがもっとも安全ではないか。

デマを拡散して、人を傷つけることのないようにしたいですね。

出典:NHK

https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0010/topic039.html